近年、訪日中国人旅行客の行動パターンに静かな変革が起きています。

「爆買い」から「体験消費」へのシフトが進む中、特に若年層を中心に「日本の伝統芸能」への関心が急速に高まっています。

中国最大の生活共有プラットフォーム「RED(小紅書)」では、「#京都着物」「#忍者体験」「#和紙工房」といったハッシュタグなどがトレンドとなり、関連投稿数も伸びています。

この現象は単なる一時的なブームではなく、中国社会の価値観変化とデジタル世代の旅行への欲求が交差している、文化現象とも言えるでしょう。

この記事では、伝統芸能に関わる会社やブランド向けに、中国人旅行客を獲得する秘訣について、最新事例を交えながら、ご紹介します。

中国人旅行客が求める日本の伝統芸能体験―「非日常の美」が生む新たな旅の価値

中国若年層が魅了される「和の美学」の3要素

中国のZ世代(1990年代後半~2010年代生まれ)が日本の伝統文化に憧れる背景には、3つの核心的な要素が存在します。

〇「完璧な非対称性」への憧れ

〇デジタルデトックスの手段としての伝統体験

〇歴史的物語性への欲求

「完璧な非対称性」への憧れ

中国の若者がSNSで共有する京都の多くの着物写真には、ある共通点があります。

わざと帯の結び目を少し崩したり、髪飾りを斜めに挿したりする「不完全な美」へのこだわりです。

これは、中国社会で主流の「対称美」「豪華絢爛」な美意識とは対極をなします。

ある北京在住のインフルエンサーは小紅書(RED)で「日本の着物は『わびさび』という隙間が魅力。完璧じゃないからこそ、自分らしさが表現できる」と語り、多くの共感を集めました。

デジタルデトックスの手段としての伝統体験

上海市のコンサル会社の調査によると、20代女性の半数以上が「日常生活から離れるため」に伝統文化体験を選択すると回答しています。

特に人気なのは、和紙漉きや茶道といった「手作業に集中する時間」です。

杭州のIT企業に勤める25歳女性は「スマホから解放され、紙の温もりを感じる瞬間が至高のリラックス」と体験レポートを投稿し、中国の若者から多くの共感を得ています。

歴史的物語性への欲求

歴史的物語性への欲求が強いのも、中国のZ世代の特徴です。

例えば、日本の「忍者体験」が支持される理由は、単なるアクティビティを超えています。

RED(小紅書)で「忍術の裏に隠された戦国時代の生存戦略」を解説し、若者から「教科書より面白い!」と反響を呼びました。

【RED(小紅書)で紹介される忍者の歴史や戦略が紹介され、500近くのいいねを獲得するほどの人気コンテンツに】

特に、中国では「物語消費」がキーワードとなり、単なる観光やアクティビティではなく忍者体験のような「歴史と一体になる体験」が求められているのです。

データが語る「伝統体験」の経済効果

中国最大の旅行プラットフォーム「携程(Trip.com)」の調査などによると、伝統文化体験を含むツアーの平均単価は通常観光よりも高い傾向があります。

さらに、これらの体験者はリピート率が高く、SNSでの二次発信による波及効果も大きいです。

例えば、京都の着物レンタル店では、中国人客単価平均3.5万円(着物+写真撮影+ヘアメイク)です。

奈良の墨作り体験では、1回あたりの参加費8,000円ですが、関連商品(筆セットなど)の購入率が高い傾向にあります。

鎌倉の写経体験では、30代女性客の満足度が高く、「心が浄化された」との声も多数あり、見るだけでなく、体験してみたいという中国人が多く、消費単価も高いです。

深層心理に迫る―なぜ「日本の伝統」が支持されるのか

この現象の根底には、中国社会の複雑な矛盾が反映されています。

急激な経済成長とデジタル化の裏側で、若者たちは「本物性の喪失」に悩みを抱えています。

北京大学の文化人類学研究チームが発表した論文によると、日本の伝統文化が支持される理由は以下の3点に集約されます。

「手仕事のリアリティ」への渇望

工業化が進む中国では、手工芸品の99%が機械生産です。

対して日本の工房体験は、「職人の手温もり」が感じられる貴重な機会として位置付けられます。

時間軸の再構築

SNS世代が求めるのは「タイムスリップ感」です。

茶室での一服が「現代のスピード社会から切り離された時間」を提供し、デジタル疲労を癒やします。

文化的アイデンティティの探求

ある上海の大学生は小紅書で「着物を着ると、自分の中の『アジア的な美』を再発見できる」と記述しました。

自国文化の再評価(国潮)と日本文化への憧れが融合する、新たな自己表現の形が生まれているのです。

次なるトレンドの予兆―「ディープ伝統体験」の台頭

2023年後半から、より専門性の高い体験需要が萌芽しています。

「超少人数制」:京都の老舗茶道家元が主催する「1日弟子入り体験」などが予約殺到

「産地直結」:滋賀県の染め職人と共同でオリジナル反物を作る体験コース

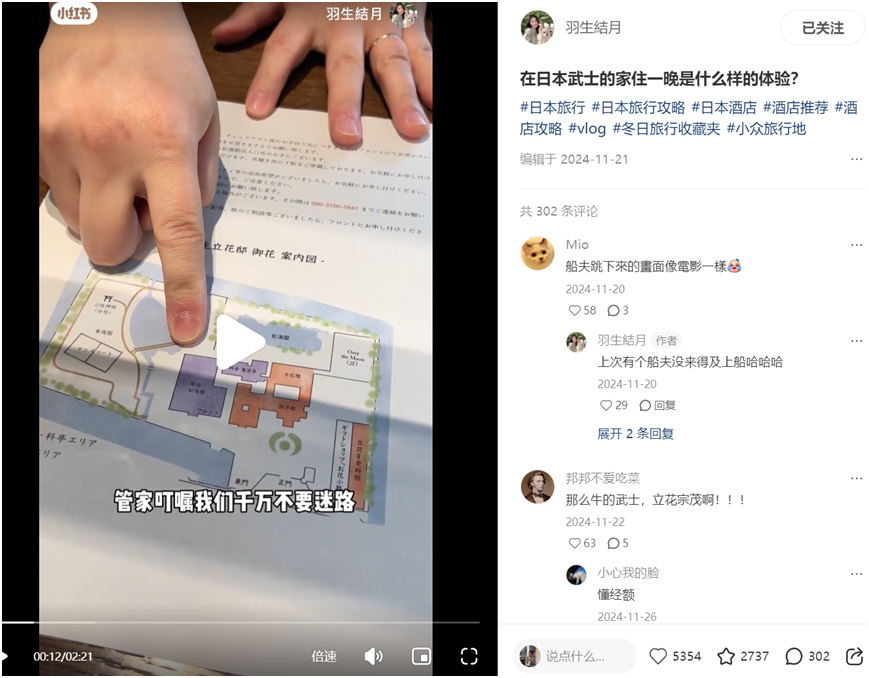

「学術連動」:有名大学の日本史教授監修の「戦国城下町ウォーキングツアー」や日本武士の生活体験コース

【RED(小紅書)で日本武士の生活体験コースが紹介されている】

RED(小紅書)上では「#日本自由行」や「#日本人文」、「#日本歴史」タグが急上昇しており、従来の観光では見られなかった層の掘り起こしが始まっています。

この潮流は、単なる「体験消費」から「自己投資」への転換を示唆しており、今後の市場拡大の鍵となるでしょう。

【RED(小紅書)で純粋に日本歴史や文化が紹介されている】

ニーズをビジネスにつなぐ成功事例

訪日中国人旅行客が求める伝統芸能体験をビジネスに昇華させるためには、「SNS時代ならではの戦略的アプローチ」が不可欠です。

RED(小紅書)の厳しい広告規制を回避しつつ、彼らの心を掴むためには、「体験の可視化」や「信頼の構築」、「心の豊かさや学び」などの取り組みが効果的です。

以下では、実際に成果を上げた事例を交えながら、具体的な戦略を解説します。

インフルエンサー連携で「SNS映え」を演出‐着物レンタルの成功事例

中国人旅行客にとって、着物体験は「日本らしさ」を体現する象徴的なアクティビティです。

しかし、単なる衣装レンタルでは差別化が難しいため、東京の和服レンタルショップは、以下の手法で独自性を打ち出しました。

インスタ映えするロケーションとのセット化

花魁として、SNSでバズりやすい撮影スポットを厳選します。

【RED(小紅書)で花魁風の和服レンタルで大きな話題に】

中国人インフルエンサーに無料体験を提供し、「#着物旅」などタグ付きで投稿してもらいます。

あるインフルエンサーは「帯の結び方を変えるだけで、自分だけの物語が生まれる」とコメントし、投稿数日で数万回以上の「いいね」を獲得しました。

結果として、他のお店では、単価1万円前後にも関わらず、1.5万円~の単価で商売繁盛しています。

「着物選びの教科書」動画で情報提供

ある着物レンタル店では、体型別の着物選びや季節に合った色合わせを解説する動画を配信しました。

例えば「ぽっちゃり体型におすすめの帯幅」「春の桜に映える淡いピンク」といった具体的なアドバイスで、人気を集めた事例もあります。

このようなコンテンツを投稿することで、ユーザーとの信頼関係を構築し、集客につなげることができるのです。

本格的な忍者道場

忍者体験は「子ども向け」というイメージを打破し、若年層にアピールしたところ、本格的な忍者体験ができると、話題になっています。

【RED(小紅書)で東京都台東区にある忍者道場が紹介されている】

忍者講師のノリが良く、「とてもかわいい感じがする」というコメントもありました。

実は中国で、NARUTOが大人気で、一種の忍者ブームが起きています。

上海市のコスプレ会場に行くと、必ずNARUTOのキャラクターのコスプレをした人を見かけるほどです。

中国では日本漫画やアニメは非常に人気があるため、このトレンドに乗るのも一つの大事な戦略と言えるでしょう。

京都の和紙工房の事例

中国人旅行客のニーズは「写真映え」から「心の豊かさ」へとシフトしつつあります。

伝統芸能ビジネスを持続可能にするためには、「人間らしさ」や「手作りの温もり」を伝え続けることが最も重要な鍵となるでしょう。

京都の和紙工房では、もともと手作りの和紙で品質が良く、評判が高かったのですが、RED(小紅書)でで紹介された後、より売上が伸びました。

【RED(小紅書)で京都の和紙工房が紹介されている】

バズるきっかけとなったコンテンツのハッシュタグを見ると、日本芸術学などの単なる体験ではなく、学びを主として見ている層もいることがわかります。

成功を持続させるための6つの注意点――リスク管理で信頼を築く

訪日中国人旅行客に向けた伝統芸能ビジネスを長期的に成功させるためには、単に集客を追求するだけでなく、「持続可能な信頼関係」の構築が不可欠です。

SNSでのバズりや一時的な人気に依存せず、以下の6つの注意点を徹底することで、リスクを最小限に抑えながらブランド価値を高められるようにしましょう。

①法規制の順守――中国のルールを徹底理解する

中国の法規制は複雑で、特に「個人情報保護法(PIPL)」と「広告法」は厳格に運用されます。

これらの規制を無視すると、高額な罰金や信用失墜につながるため、細心の注意が必要です。

ある着物レンタル店は、中国人患者の予約データを日本国内サーバーで暗号化保存します。

中国側の監査が入った際も、データ管理の透明性が評価され、違反指摘ゼロを達成しています。

予約フォームに「個人情報利用の同意チェックボックス」を設置するなど、同意取得の徹底も大切です。

仮に中国側の監査が入り、個人情報保護が不適切と判断された場合は、ホームページが中国側ユーザーからアクセスできなくなるなどの措置が実施されるリスクがあるため、十分に注意しましょう。

②広告規制への対応

RED(小紅書)での投稿前に、社内や専門外注先にコンテンツを審査することを欠かさずに行いましょう。

例えば、広告色の強いコンテンツの連続配信を避け、「体験談」や「ノウハウ」系のコンテンツを投稿するようにすると良いです。

広告とみられるコンテンツは、人気がないだけでなく、RED(小紅書)で検索規制に引っかかってしまうなどのリスクもありますので、注意しましょう。

③文化への配慮――誤解を生まないコミュニケーション

中国と日本では文化的背景や価値観が異なるため、体験内容の説明やサービス設計に配慮が必要です。

特に宗教や歴史に関わるコンテンツでは、誤解を招かないよう丁寧な情報発信を心がけましょう。

忍者ミュージアムなどでは、「忍者=スパイ」という誤解を防ぐため、パンフレットに「戦国時代の情報戦略家」という解説を追加しています。

歴史系インフルエンサーでも、動画で史実を解説するしているコンテンツがありますので、誤解を生まないようにこれらを活用しても良いでしょう。

また、鎌倉の写経体験では、参加者に「写経の宗教的意味」を中国語で解説する冊子を配布したところ、仏教の知識がない旅行者でも「心の浄化」として受け入れられ、満足度が向上した事例もあります。

④品質管理の徹底―安全と一貫性で信頼を獲得

「SNS映え」だけを追求すると、サービスの質が低下し、クレームやネガティブレビューを招くリスクがあります。

特に伝統芸能体験では、安全性と一貫性を最優先にしましょう。

京都市の着物レンタル店は、着物の洗濯工程を動画で公開。

「高温スチーム消毒」や「専用保管庫」の様子を投稿し、清潔さをアピールしました。

これにより、「衛生面が心配」という問い合わせが半減しています。

⑤インフルエンサーとの適切な連携―信頼性を損なわない関係構築

インフルエンサーを活用する際は、短期的な宣伝効果だけでなく、ブランドイメージとの整合性を重視します。

虚偽投稿や過度な演出は、かえって信頼を損ないかねません。

インフルエンサーと連携する際には、「虚偽投稿禁止条項」を契約に追加するなど、体験内容と異なる加工写真の使用を禁止し、違反時は損害賠償を請求することを明文化しましょう。

インフルエンサーの活用方法や連携の仕方がわからないという方は、下記の記事で紹介していますので、ご覧ください。

中国インフルエンサーキャスティングサービスの完全活用ガイド | CRESON Media | 中国SNS動画・越境EC支援のクレソン

⑥法的サポートの確保

問題が起きた際の法的サポートの確保もしておきましょう。

今お付き合いしている法律事務所でも国際ビジネスにたけているかどうか確認してみると良いでしょう。

最後に

中国人旅行客の獲得競争は「スピード」と「独自性」が鍵です。

伝統芸能業界がリスクを最小限に抑え、大きく成長するためには、今日の成功事例に甘んじず、常に未来のトレンドを先読みする姿勢が求められます。

今回の記事でご案内した内容は、あくまで現時点の弊社の分析に基づくものです。

実際に自社ブランド商品を売り込みたい場合は、自社ブランドの特徴や中国市場状況に合わせて、マーケティングを行うことがおススメです。

弊社は現在、中国版TikTok抖音(Douyin)・RED(小紅書)を活用した中国SNSの運用代行や、中国への越境ECの支援などのサービスを展開しております。

ぜひご気軽にご相談ください。

>