2024年度で、訪日中国人旅行者数は698万人を突破し、コロナ禍前の水準を上回る勢いで回復しています。

特にホテル業界において、中国人客は「高単価」「長期滞在」「デジタル依存」という特徴を持ち、収益拡大の鍵を握る存在です。

本記事では、中国市場のトレンド分析から具体的な集客戦略、成功事例を踏まえて、ホテル業界が中国人旅行客を効果的に獲得する方法について、解説します。

中国人旅行客のニーズと市場動向の深掘り

訪日客の回復と消費特性

日本政府観光局(JNTO)の調査によれば、2024年度の訪日中国人旅行者数は698万人を突破し、予測を上回る勢いで回復しています。

この急成長の背景には、ビザ要件の緩和と航空路線の再開が大きく寄与しています。

例えば、2023年10月から中国人観光ビザの発給が完全に再開され、主要都市間の直行便数も2019年比で90%まで回復しました。

さらに、中国国内での「日本旅行ブーム」が継続しており、SNS上では「#日本再発見」「#和風体験」といったタグがトレンド入りするなど、日本への関心が高まっています。

消費面では、1人あたりの平均支出額が25万円(宿泊費含む)と、欧米客を凌駕する購買力が特徴です。

特に注目すべきは、「高級志向」と「長期滞在」という傾向です。

都市部の高級ホテルでは、5つ星客室の利用率が高く、一方で地方のゲストハウスや民泊では平均滞在日数が5日を超えるケースが増加しています。

「長期滞在」の傾向は、中国人客が「短期集中型の観光」から「深く日本を味わう旅」へとニーズをシフトさせていることを示唆していることでもあります。

中国人旅行客の具体的な消費行動

具体的な消費行動としては、以下の3点の特徴があります。

体験型消費の拡大:

京都の老舗旅館での茶道体験や、金沢の金箔工房でのワークショップが人気です。

参加費5,000円~1万円のプログラムが、SNSでの「投稿価値」として評価されています。

デジタル依存の深化:

中国人客のほぼ全員と言ってよいほど、日本現地でWeChat PayまたはAlipayを利用しています。

このような状況を良く知っているホテルは、チェックインからレストランの注文まで、QRコード決済が標準化されています。

健康・安全への意識向上:

清潔さや衛生管理への要求が厳格化しています。

ある大阪のホテルが「24時間換気システム」をPRしたところ、中国からの予約が増加した事例があるほどです。

競合環境と差別化の必要性

中国向け旅行プラットフォーム「飛猪(フライコ)」では、日本ホテルの掲載数が5年で数倍に増加し、価格競争が激化しています。

例えば、東京・銀座の高級ホテルでは、2023年と比較して平均宿泊単価が若干下落しています。

こうした状況下で差別化を図るためには、以下の3つの戦略が不可欠です。

文化体験の商品化

中国人客は「本物の日本」を求めており、表面的な観光ではなく、地域に根ざした体験を重視します。

例えば、北海道・富良野のホテルが地元農家と連携し、「ラベンダー摘み」を提供したところ、夏季の予約が前年比の倍に増えた事例があります。

一方、京都の旅館では「舞妓との座談会」を夕食後に実施し、リピート率を向上させています。

デジタル技術の活用

AIやVRを活用したサービスが差別化の鍵です。

横浜のホテルは、WeChat公式アカウントに「AI日本語→中国語翻訳機能」を導入し、スタッフ不足を補いつつ顧客満足度を維持しています。

また、福岡のリゾートではVRで客室と周辺観光スポットを内見可能にし、予約率を引き上げた成功事例もあります。

現地企業との戦略的連携

免税店や交通機関とのコラボレーションも効果的です。

大阪のホテルが近隣の高島屋と提携し、「宿泊者限定10%割引券」を提供した結果、関連売上が増加しました。

さらに、JR東日本と連携した「新幹線+宿泊パッケージ」は、中国の団体客から人気があります。

地域別ニーズの多様性

中国人客のニーズは地域によって大きく異なります。

主要地域のニーズとそれをうまくとらえた成功事例について、簡単に整理してみましょう。

都市部(東京・大阪)

高級ブランドショッピングと夜景鑑賞や、利便性の高い交通アクセス。

ニーズをとらえた成功事例:東京・六本木のホテルが「免税店併設ロビー」を設置し、チェックアウト直前まで買い物を可能にしたことが高評価につながっています。

地方(北海道・沖縄)

自然体験(スキー・ダイビング)と地元食材を活かした料理、家族連れ向けの広々とした客室。

ニーズをとらえた成功事例:沖縄・恩納村のリゾートが「シュノーケリングツアー+BBQプラン」を提供し、夏季予約を完売させました。

伝統文化圏(京都・金沢)

和風建築と職人文化の体験、少人数制のプライベートツアー。

ニーズをとらえた成功事例:京都の旅館が「早朝の寺社巡り」を企画。中国人客の満足度が4.9/5.0を達成しました。

効果的戦略と実践事例

デジタルマーケティングの深化と多角的展開

中国人旅行客の情報収集行動は、ほぼ100%が中国SNSとオンラインプラットフォームに依存しています。

特に「小紅書(RED)」「中国版TikTok抖音(Douyin)」「微信(WeChat)」の3大プラットフォームが中心です。

以下では、各プラットフォームの特性を活かした戦略と、具体的な成功事例を紹介します。

小紅書(RED)の戦略的活用

小紅書は20~30代の女性ユーザーが中心で、「生活スタイルの共有」が特徴です。

ホテルが効果的に活用するためには、インフルエンサー連携が必須です。

信頼性の高いKOL(Key Opinion Leader)を起用することで、体験型コンテンツを発信してくれます。

事例としては、大阪のヒルトンホテルが、中国で人気のインフルエンサー「桃瑞思」を招待しました。

1660のいいねを獲得し、予約問い合わせは投稿後殺到し、大きく売り上げに貢献しました。

【中国で人気のインフルエンサー「桃瑞思」が大阪のヒルトンホテルを紹介】

中国版TikTok抖音(Douyin)でのバズ創出

抖音は15秒のショート動画が主流で、若年層の関心を引きつける「瞬発力」が鍵です。

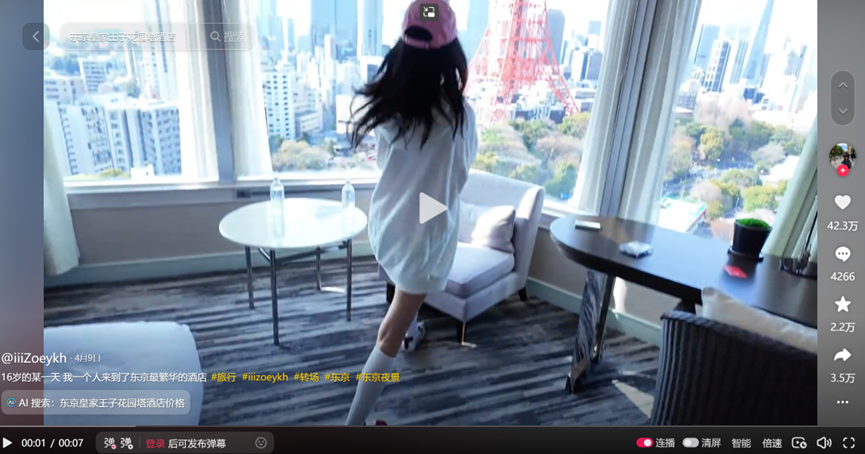

ザ・プリンス パークタワー東京は、iiiZoeykh という16歳の中国インフルエンサーのわずか7秒の紹介動画によって、42万以上のいいねを獲得しました。

その結果、中国からの予約者が急騰しました。

【中国で人気のインフルエンサー「iiiZoeykh」がザ・プリンス パークタワー東京を紹介】

微信(WeChat)公式アカウントの活用

微信は「情報発信+顧客管理」の両面で機能します。

例えば、自動翻訳チャットボットを活用することで、24時間対応で言語障壁を解消した成功事例があります。

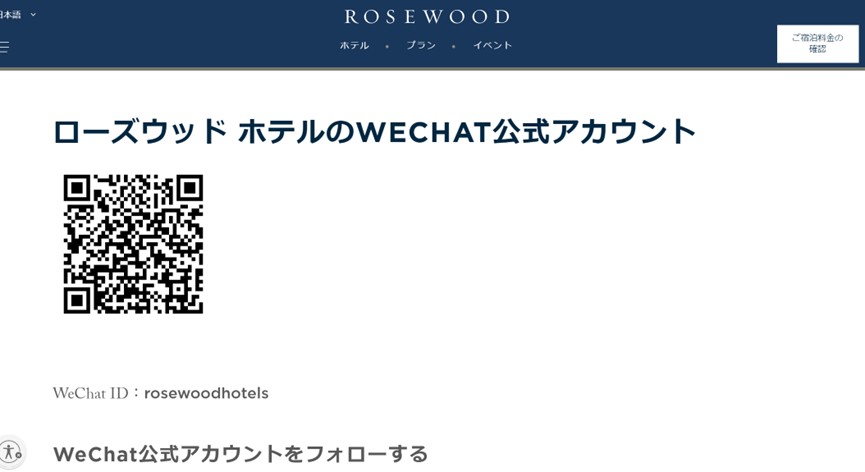

具体的には、横浜の「ローズウッドホテル」は、WeChat公式アカウントにAI翻訳機能を導入しました。

【「ローズウッドホテル」のWeChat公式アカウント】

結果として、中国語での問い合わせに対応し、顧客満足度が向上しました。

文化体験とデジタル利便性の融合戦略

中国人客は「伝統文化の深い体験」と「デジタル技術による快適性」を同時に求めます。

この二つを融合させたサービス設計が差別化の鍵です。

伝統文化の現代化:若者層へのアピール

事例①:金沢・兼六園周辺の旅館

金箔アクセサリー作り体験を「インスタ映え」仕様に改良。作業台にLED照明を設置し、完成品を撮影するためのフォトスポットを用意。参加者の90%がSNSに投稿し、#金沢旅がトレンド入りしました。

事例②:京都・嵐山の宿泊施設

デジタル和装体験を導入。AIが着物の着付けを指導し、ARで背景を京都の名所に合成。体験後はデータをUSBで渡すサービスが、若年層から「思い出の形になる」と好評です。

デジタル技術による利便性向上

非接触サービスは最近の人気トレンドです。

例えば、東京・新宿の「ホテルグレイスリー」は、チェックインから客室キー発行までをスマホアプリで完結させました。

中国人客の多くが「日本のホテルなのに中国と同じ便利さ」と評価しました。

AIを活用したパーソナライズも見逃せません。

大阪のあるホテルは、過去の宿泊データから好みの部屋タイプをAIが推定します。

到着時には希望の枕の硬さや照明の明るさが自動設定され、リピート予約率が上昇しました。

現地連携とデータ分析経営の実践

地域企業とのコラボレーションとデータ分析も大事です。

まず、地域企業とのコラボレーションについて、成功事例を見ていきましょう。

免税店との提携:

札幌のあるホテルが大丸札幌店と連携しました。

「宿泊者限定:免税品5%追加割引」を提供した結果、宿泊客の大半が同店を利用し、関連売上は大きく伸びました。

交通機関とのパッケージ化:

九州の「由布院の旅館」がJR九州と提携。「由布院の森号+宿泊プラン」を開発します。

中国の鉄道ファンから支持され、週末の予約が常に満室状態となりました。

SNS口コミのリアルタイム分析:

神戸の大手ホテルは、中国SNSの口コミをAIで感情分析しました。

結果として、「朝食のバリエーション不足」が判明し、粥や油条を追加導入しました。

その結果、満足度が大きく改善しました。

クレーム管理

中国人客はクレームをSNSで拡散する傾向が強いため、迅速な対応が不可欠です。

一つの成功事例として、横浜の「ホテルニューグランド」は、WeChatと電話で中国語対応専門チームを設置します。

クレーム発生から解決までの平均時間を30分に短縮し、風評被害を未然に防ぎました。

また、大阪のあるホテルは、サービス不備があった場合、宿泊費の一部返金または無料アップグレードを即時提示します。

その結果、クレーム後のリピート率が大きく伸びました。

さらに、Z世代を中心に、サステナビリティへの関心が高まっています。

北海道・富良野のペンションが地元農家と提携し「朝食食材の90%を地元調達」とPRしました。

その結果、小紅書で「本物の北海道を味わえる」と話題になり、夏季予約が前年比数倍に増加しました。

リスク管理

地政学的リスクや経済変動への対応

中国市場への依存が高まる中、地政学的リスクや経済変動への対応が急務です。

特に近年、米中貿易摩擦や中国国内の規制強化(例:個人情報保護法)がホテル業界に直接的な影響を与えるケースが増えています。

中国顧客だけでなく、ほかの中華圏の顧客もターゲットに入れることが一つのリスク対策になり得ます。

実際に、沖縄の「ハイアットリージェンシー瀬良垣」は、中国市場に加え、シンガポールとマレーシア向けに「ビーチヨガ&デトックスプラン」を開発しています。

AIでリスクを最小限に抑える工夫

リスクの分散化だけが対策として有効なわけでありません。

最新技術でリスクを分析し、あらかじめ最小限に抑える工夫も大事です。

東京・銀座のあるホテルは、過去10年の予約データと天候・イベント情報をAIで分析しています。

繁忙期の客室単価を20%引き上げても高稼働率を維持させることが経営管理上正しいと判断し、年間収益を増加させました。

その他、宿泊客のSNS投稿をAIで分析し、趣味に合わせた観光ルートを自動提案するアプリを開発し、リピート率を大幅に向上させています。

サステナビリティと地域共生の推進

最近では、環境配慮も視野に入れて経営を行う必要もあります。

環境を配慮していないと判断された企業やブランドは、世間からの評価が下がってしますリスクさえあります。

軽井沢の「星野リゾート 界」は、地元の間伐材を活用した客室改修を実施しました。

結果、CO2排出量を削減し、中国のZ世代から「エコでクール」と評価されました。

横浜のホテルは、AIで朝食の需要を予測し、廃棄量削減に成功します。

実際に、小紅書(RED)で「責任あるホテル」として話題になり、環境意識の高い顧客層を取り込みました。

政策変化と法規制への対応

個人情報保護法(PIPL)が整備されるなど、中国では、法的コンプライアンス意識も高まっており、例えば、個人情報保護法対策も万全にしておく必要があります。

具体策としては、予約システムのデータ暗号化や日本国内でデータ管理を行う必要があります。

事例としては、大阪の「リーガロイヤルホテル」がPIPL準拠の予約フォームを導入しました。

結果として、中国顧客からの信頼度が向上しました。

もし自社での対応が難しい場合は、代行会社を利用しても良いでしょう。

代行会社については、下記記事で紹介しておりますので、ご興味のある方はご覧ください。

中国SNS運用代行の成功への道: 最適な中国SNS運用代行パートナーの探し方 | CRESON Media | 中国SNS動画・越境EC支援のクレソン

最後に

中国人旅行客の獲得競争は「スピード」と「独自性」が鍵です。

ホテル業界が持続的に成長するためには、今日の成功事例に甘んじず、常に未来のトレンドを先読みする姿勢が求められます。

今回の記事でご案内した内容は、あくまで現時点の弊社の分析に基づくものです。

実際に自社ブランド商品を売り込みたい場合は、自社ブランドの特徴や中国市場状況に合わせて、マーケティングを行うことがおススメです。

弊社は現在、中国版TikTok抖音(Douyin)・RED(小紅書)を活用した中国SNSの運用代行や、中国への越境ECの支援などのサービスを展開しております。

ぜひご気軽にご相談ください。

クレソンでは2025年6月10日から「中国向けソーシャルメディア活用のノウハウと日本文化体験提供の知見を組み合わせた、新しいインバウンド集客支援サービス」を開始しました。

詳しくはこちらをご確認ください。