2024年度では、訪日中国人旅行者数は698万人を突破し、コロナ禍前の水準を超える回復を見せています。

アパレル業界において、中国人客は「高額購入」「トレンド敏感」「デジタル決済依存」という特徴を持ち、売上拡大の鍵を握る存在です。

本記事では、中国人客の消費動向から具体的な集客戦略、成功事例までを網羅し、アパレル企業が効果的に顧客を獲得する方法を解説します。

中国人旅行客のニーズと市場動向の深掘り

中国人旅行客の増加と消費特性

コロナ以降、韓国からの入国者数が最も多かったのですが、2025年3月度においては、両国の日本への入国者数は両国それぞれ691,700人となり、中国と韓国からの入国者数はちょうど肩を並べるほどになりました。

アパレル業界において、中国人客は「高額購入」「トレンド敏感」「デジタル依存」という特徴を兼ね備え、売上拡大のカギを握る存在です。

彼らの消費特性は、単なる購買行動を超え、日本の文化や技術への深い関心と結びついています。

買い物が大好きな中国人旅行客

まず注目すべきは、中国人客の「高額購入とブランド志向」です。

一人あたりの平均購入額は約10万円に達しています。

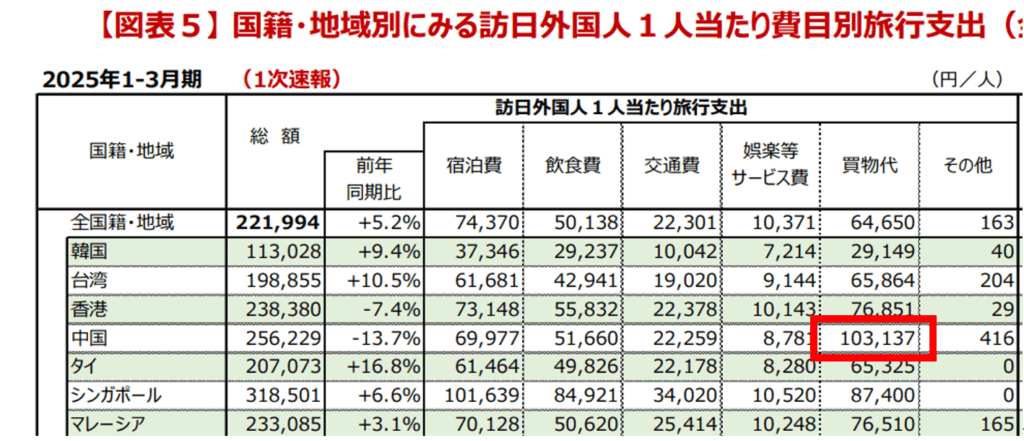

国土交通省観光庁の2025年3月度の「国籍・地域別にみる訪日外国人1人当たり費目別旅行支出(全目的)」によれば、中国の買い物代支出がダントツで高いことがわかっています。

【国籍・地域別にみる訪日外国人1人当たり費目別旅行支出(全目的)、中国の買い物代支出がダントツで高い、国土交通省観光庁のサイトから抜粋】

円高の影響で欧米人が六本木などで買い物をする光景が各種メディアで報道されていましたが、それでも米国は約6万円などです。

中国人は米国の約2倍ですから、その金額の大きさがわかると思います。

また、衣類やアクセサリーを中心に、日本のプレミアムブランドへの需要が急拡大しています。

例えば、ユニクロの高品質ライン「+J」やCOMME des GARÇONSといった「日本発ブランド」は、中国市場で「本物のクオリティ」として支持されています。

さらに、「地域限定コレクション」や「コラボ商品」への執着も顕著で、東京・原宿の「A Bathing Ape」が発売した「渋谷店限定Tシャツ」は、通常商品の2倍の購入率を記録しました。

この傾向は、中国人客が「日本でしか手に入らない価値」を強く求めることを如実に物語っています。

中国SNSでトレンドを敏感に認知する中国人

次に、中国人客の特徴の2つ目として見逃せないのが、「トレンド敏感とデジタル依存」が消費行動の根幹を成していることです。

中国人客の80%以上が小紅書(RED)や中国版TikTok抖音(Douyin)で情報を収集し、トレンドを即座に取り入れます。

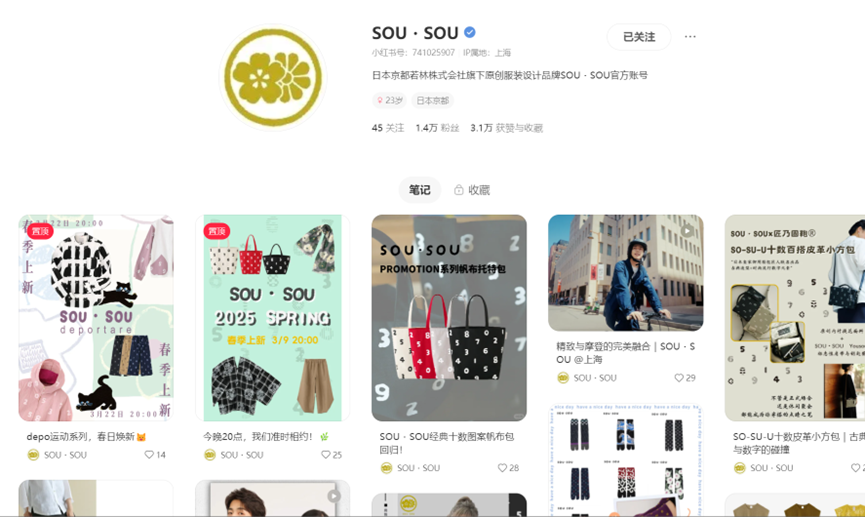

京都の和装ブランド「SOU・SOU」は、小紅書(RED)で「幾何学模様の足袋」を紹介したところ、問い合わせが急増しました。

【京都の和装ブランド「SOU・SOU」の小紅書(RED)の公式サイト】

また、QR決済の普及も無視できません。

95%がAlipayやWeChat Payを利用し、店舗でのスムーズな支払いを求めています。

デジタルツールへの依存は、購買体験の最適化だけでなく、SNSを通じた情報拡散にも直結し、ブランドの認知拡大に寄与しています。

さらに、「健康・安全・サステナビリティへの関心」が急速に高まっています。

オーガニックコットンや再生ポリエステル製品への需要は年々増加しており、試着室の消毒状況やスタッフのマスク着用をチェックする人も一定数います。

こうした消費者の意識変化は、そのニーズに答えることで、企業にとって「信頼」と「共感」を築く新たなチャンスにもなるでしょう。

中国市場動向の深掘り

差別化がキー

ここからは、中国市場動向について、もう少し深く分析していきましょう。

中国市場の競合環境は、日本と同様に非常に厳しく、差別化がキーです。

例えば、中国国内のECプラットフォーム「淘宝(タオバオ)」や「京東(JD.com)」では、日本ブランドの公式出店数が5年で数倍に拡大し、競争が激化しています。

差別化を図るためには、「物語性」や「免税サービス」が不可欠です。

第一に、「日本独自の物語性」を商品に付加することが重要です。

例えば、金沢の「加賀友禅」をモチーフにしたスカーフは、伝統文様を現代デザインで再構築し、中国ECで目標枚数を上回り、完売した事例があります。

職人技の可視化や地域文化との融合は、単なる商品販売を「体験」へとつなげることができるのです。

第二に、免税・配送サービスの最適化が顧客満足を左右します。

銀座の「三越」が導入した中国語対応の自動免税端末は、待ち時間を大幅に短縮し、ストレスフリーな買い物を実現しています。

中国人客の購買行動は訪れる地域によって変化する!?

中国人客の購買行動は訪れる地域によって劇的に変化します。

都市部(東京・大阪)では、「最新トレンド」と「高級感」を兼ね備えたブランドが人気です。

六本木などで、新作の洋服などを買い込む中国人観光客はこれに該当するでしょう。

一方、地方(沖縄・東北など)では、「伝統工芸」と「ローカルブランド」への需要が顕著です。

実際、沖縄の伝統的な衣装を購入するなどの消費傾向があります。

伝統文化圏(京都・金沢・奈良)では、「和モダン」デザインが人気を集めます。

京都では和服体験をして、気に入ったらそれを購入する中国人観光客は一定数います。

効果的戦略と実践事例

中国人旅行客のニーズと市場動向の概要がわかったところで、ここからは、中国市場への効果的な販売戦略と実践的な事例を紹介しましょう。

デジタルマーケティングの深化と多角的展開

中国人旅行客の購買行動は、そのほとんどが中国SNSとオンラインプラットフォームを通じて形成されます。

特に、「小紅書(RED)」「中国版TikTok抖音(Douyin)」「微信(WeChat)」の3大プラットフォームが情報発信の核です。

これらのプラットフォームを戦略的に活用することで、ブランド認知を高め、購買意欲を刺激することが可能です。

小紅書(RED)

小紅書(RED)では、20~30代の女性ユーザーがトレンドやライフスタイルを共有する傾向があります。

例えば、アパレルブランド「Ships」は、中国人インフルエンサーにより、店舗紹介されることで、売上に大きく貢献しました。

【MaruMaruJAPANという日本旅行専門アカウントで紹介された動画】

「Ships」自身でも、東京・表参道店での「日本限定コーディネート」を紹介する動画を投稿しました。

コンテンツでは、季節ごとの着こなしやアクセサリーの組み合わせを具体的に提案し、「#日常のオシャレ」などのトレンドを意識したハッシュタグを付与します。

【「Ships」の小紅書(RED)公式アカウントによる投稿】

結果として、一定の閲覧数を獲得し、問い合わせも急増しました。

中国版TikTok抖音(Douyin)

中国版TikTok抖(Douyin)では、15秒のショート動画が爆発的な拡散力を発揮します。

東京・原宿のあるセレクトショップは、現地スタッフが「今日の推しアイテム」を紹介する動画を毎日投稿しました。

さらに、トレンドの音楽と共に商品の特徴を簡潔に伝え、動画内に「限定10%オフクーポン」を埋め込みます。

結果として、夏のリネンシャツが「涼しげでインスタ映えする」と話題になり、週末の来店客数が急増しました。

中国版TikTok抖音(Douyin)の特性を活かした「即時性」と「視覚的インパクト」が、購買意欲を即座に喚起する好例です。

微信(WeChat)

微信(WeChat)は、情報発信と顧客管理を一括で行えるプラットフォームです。

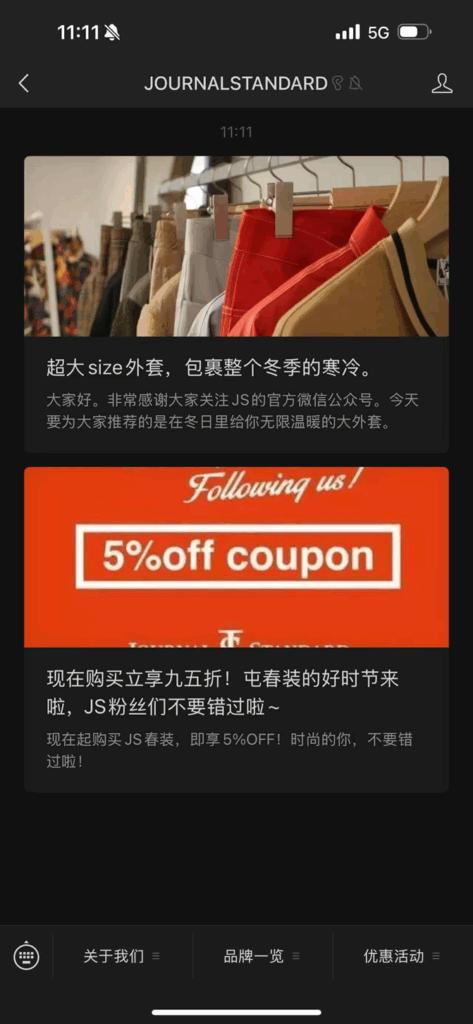

大手アパレルブランド店「JOURNALSTANDARD」は、公式アカウントで会員向けに「新商品先行予約」や「ポイント還元キャンペーン」を展開しました。

さらに、AI翻訳機能を搭載したチャットボットを導入し、中国語での問い合わせに24時間対応します。

これにより、顧客満足度が向上し、リピート購入率も増加しました。

【大手アパレルブランド店「JOURNALSTANDARD」のwechat公式アカウント】

体験価値と購買体験の融合

中国人客は「単なる購入」ではなく、「記憶に残る体験」を求めています。

このニーズに対応するため、一部のアパレル店舗では「体験型販売」の導入が進んでいます。

パーソナルスタイリングはその代表例です。

【色判断を行うパーソナルスタイリングのお店】

例えば、伊勢丹では、専門スタイリストが個別コーディネートを提案しています。

中国人向けに特化しているわけではありませんが、一定のニーズに答えていることがわかります。

さらに、スタイリング後の写真撮影サービスを提供し、SNS投稿を促進すれば、新規顧客の来店に大きく貢献するでしょう。

製造工程を見せてしまうのも効果的です。

大阪のある洋服ブランドは、工房見学ツアーを企画しました。

職人が手作業で刺繍を施す工程を公開し、参加者には購入者限定で「オリジナル刺繍サービス」を提供しました。

この体験を通じて、商品の価値を「モノ」から「コト」へつなげることができ、単価が2万円を超える高額商品でも、高い購入率を実現することができました。

地域文化を活かした販売も差別化の鍵です。

沖縄・那覇の「琉球ガラス村」では、訪れた客が自分でグラスを制作できるワークショップを開催しました。

完成品はその場で購入可能で、体験後に商品を購入する客がほぼ100%です。

さらに、制作過程をライブ配信し、「#沖縄アート」として拡散します。

遠隔地からのオンライン注文も多く受けるようになりました。

【小紅書(RED)でも紹介された琉球ガラス】

限定商品とストーリーテリングの強化

中国人客は「日本でしか手に入らない価値」に強い関心を示します。

この心理を捉え、地域限定商品や物語性のある商品開発が成果を上げています。

地域限定コレクションはその最たる例です。

京都のある和装ブランドは、幾何学模様の靴下を限定発売。

中国ECプラットフォーム「淘宝」で予約販売を開始したところ、数日で完売しました。

商品説明には「職人が1枚ずつ手染めした唯一無二の逸品」と記載し、技術と情熱をストーリー化し、これが共感を呼び、リピーターの獲得に繋がりました。

免税・配送サービスの革新

中国人客の購買意欲を最大化するためには、利便性の向上が不可欠です。

即時免税システムの導入がその一例です。

多くのデパートでは、中国語対応の自動免税端末を設置し、パスポートをかざすだけで免税手続きが完了し、待ち時間を大幅に短縮させました。

越境ECとの連携も効果的です。

マツモトキヨシでは、店舗に訪れた中国人観光客に対し、WeChat公式アカウントのフォローを促進しています。

WeChat公式アカウントのフォロワーになってもらうことにより、中国へ帰国後も、マツモトキヨシ越境ECでの購入を継続的に行ってもらう仕組みが構築されているのです。

リスク管理

中国市場攻略には攻めだけではなく、守りも大切です。

ここからは、リスク管理について、お伝えしましょう。

偽造品対策とブランド価値の保護

中国市場において、ブランドの信頼性を脅かす最大のリスクの一つが「偽造品」です。

特に高級アパレルブランドは、ECプラットフォーム上で模倣品が流通し、年間1,000億円規模の被害が報告されています。

こうした状況に対処するため、技術革新を活用した対策が進んでいます。

例えば、中国発の高級ブランド「YOHO!」は、ブロックチェーン技術を導入し、製品ごとに唯一無二のQRコードを付与しました。

消費者がコードをスキャンすると、製造工程から流通経路までが透明に可視化され、真贋判定が可能となります。

この取り組みにより、模倣品の流通は激減し、ブランドの信頼回復に大きく貢献しました。

データ駆動型経営による需要予測

競争激化する市場において、データ分析はリスクを最小化し、機会を最大化する鍵です。

あるファッションブランドは、過去5年間の購買データとSNSのトレンド分析をAIで統合し、中国向け商品開発を最適化しています。

複数の新規アイテムを先行投入し、小紅書での反応をリアルタイムで監視し、在庫管理とプロモーションを連動させた結果、新商品の初月売上は前年度を大きく上回りました。

購買行動と天候データを組み合わせた需要予測モデルを構築する事例もあります。

例えば、雨の日にはレインコートの関連商品をアプリのトップに表示し、購入率を引き上げるなど一定の成果も出ています。

このように、データを戦略的に活用することで、季節変動やトレンドの変化に柔軟に対応する体制を整えていくことが大事です。

政策変化と法規制への対応

個人情報保護法(PIPL)が整備されるなど、中国では、法的コンプライアンス意識も高まっています。

例えば、個人情報保護法対策も万全にしておく必要があります。

具体策としては、予約システムのデータ暗号化や日本国内でデータ管理を行う必要があります。

予約販売や顧客情報データを扱うお店は、関連の政策や法規制の最新情報をチェックしておきましょう。

もし自社での対応が難しい場合は、代行会社を利用しても良いでしょう。

代行会社については、下記記事で紹介しておりますので、ご興味のある方はご覧ください。

中国SNS運用代行の成功への道: 最適な中国SNS運用代行パートナーの探し方 | CRESON Media | 中国SNS動画・越境EC支援のクレソン

最後に

中国人旅行客の獲得競争は「スピード」と「独自性」が鍵です。

アパレル業界がリスクを最小限に抑え、大きく成長するためには、今日の成功事例に甘んじず、常に未来のトレンドを先読みする姿勢が求められます。

今回の記事でご案内した内容は、あくまで現時点の弊社の分析に基づくものです。

実際に自社ブランド商品を売り込みたい場合は、自社ブランドの特徴や中国市場状況に合わせて、マーケティングを行うことがおススメです。

弊社は現在、中国版TikTok抖音(Douyin)・RED(小紅書)を活用した中国SNSの運用代行や、中国への越境ECの支援などのサービスを展開しております。

ぜひご気軽にご相談ください。

クレソンでは2025年6月10日から「中国向けソーシャルメディア活用のノウハウと日本文化体験提供の知見を組み合わせた、新しいインバウンド集客支援サービス」を開始しました。

詳しくはこちらをご確認ください。